Recuerdo a mi bisabuelo leyendo el periódico con una lupa -tenía cataratas y esta lente funciona mejor que las gafas-. Me acuerdo de su silencio general, salvo por determinados comentarios sin trascendencia. Siempre fue parco en palabras, pero fue la guerra la que terminó de convencerle de lo innecesario de gastar más saliva de la cuenta. Hijo de jornalero sin tierras, tuvo que abandonar su Alpuente natal al morir su padre, para acabar en un orfanato con dos de sus hermanos, tras morir su madre de una insolación mientras recogía coque (un combustible con valor para ser vendido) que caía a la vía desde los trenes de mercancías. Murió mi tatarabuela como un perro en una cuneta, por ser más pobre que las ratas. Sé que mi bisabuelo Emilio, que murió cuando yo tenía 16 años, aprendió música y en concreto a tocar la trompa allí en la inclusa, y que a los catorce fue a trabajar de criado a una funeraria, donde el dueño, un miserable de 29 años, le violó.

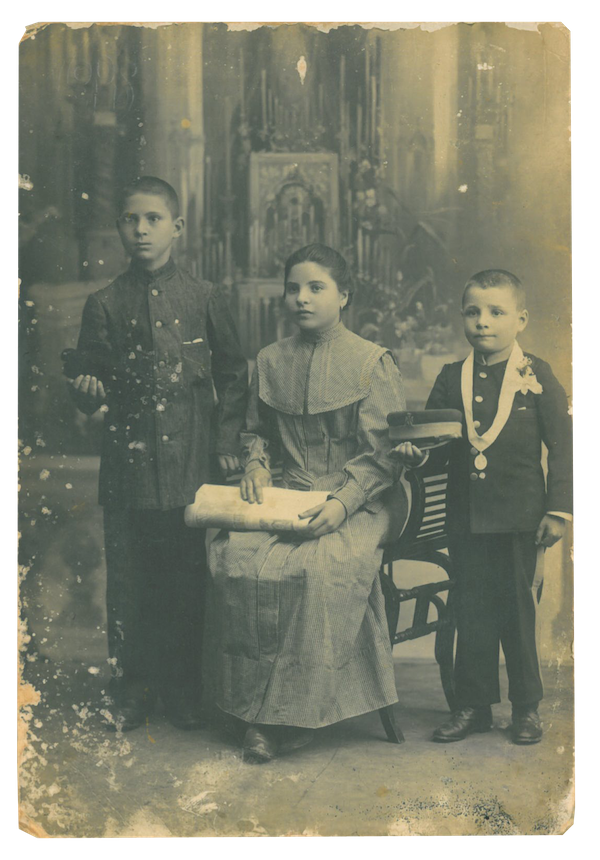

Recuerdo a mi bisabuelo y quiero recordarle más todavía, porque le quería, porque disfrutaba mucho con él, y porque como tantos otros, fue incomprendido y considerado un excéntrico durante toda su vida, y quiero hacerle justicia. Cerrada la etapa del orfanato, se va a vivir a Benimaclet, donde aprende el oficio de ebanista, y donde de forma incipiente comienza su lucha; el patrón de la fábrica era un hombre poco dado a pagar a sus empleados y él es el único que le planta cara. Es en un baile, de esos que apenas quedan ya, en el casino de Benimaclet, donde conoce a mi bisabuela Teresa, una joven guapa e inteligente a la que le impidieron asistir a la escuela porque según un médico, iba a morir a los siete años. El galeno falló por ochenta y cinco.

Es julio de 1936 y Emilio camina desde el Grao -se había mudado allí con su mujer- hasta la Alameda, donde según cuentan, se está produciendo un conato de rebelión por parte de guardias civiles, que están saliendo de los cuarteles con la pretensión de secundar un golpe de estado. Tiene entonces veinticinco años, pero ya conoce perfectamente el rostro más funesto de la vida. Es un hombre rudo, poderoso físicamente, terco como una mula y terriblemente justo. Ha bajado para pelear aunque no tenga ningún fusil, las armas de los pobres consisten en adoquines y piedras; y es con esos proyectiles rústicos con los que se enfrenta a las balas, hasta que el movimiento de resistencia improvisado en el que participa, aplasta la sublevación. Mi abuela ríe y me mira con cara condescendiente cuando me muestro sorprendido por el valor de esta acción; no era valor, és altra cosa, no tenia més collons. Mi bisabuelo diría más tarde que fue en aquella batalla cuando se dio cuenta de que estaban irremediablemente en guerra.

Tras este incidente, llega el momento de hacer algo. Motivado por sus ideales, se presenta como voluntario en las columnas anarquistas, a las órdenes de iconos como Buenaventura Durruti, con el que guarda un gran parecido a nivel moral y de concepción de lo que debía ser el mundo. Trato de imaginar el hervidero que debía ser la ciudad de Valencia y no lo consigo, pero tengo referencias del caos y el horror que comenzaba a filtrarse serpenteando desde las esquinas, entrando como un virus silencioso. Una de las hermanas de Emilio se entera de que un desdichado, que había apoyado el intento de golpe de estado, trata de escapar de su casa envuelto en una alfombra que cargan sus sirvientes. Ella, sometida por personas como él a una vida de esclavitud prácticamente -y esto no es una justificación pero sí una contextualización- le delata, siendo este ejecutado de inmediato. Ni mi bisabuelo ni mi bisabuela estarían de acuerdo nunca con esto, pero la espita de la venganza está abierta, y la ira y la rabia contenida ha empezado a fluir.

Emilio quedó devastado internamente por la guerra. Yo no le escuché apenas nada acerca de toda esta etapa de su vida, pero sí mi padre, quien pudo oír de su boca el testimonio de alguien que presenció lo más parecido al fin del mundo. Mi bisabuelo creía firmemente que nadie era superior a nadie, y al margen de ideologías con etiqueta, fue esta convicción la que le guió hasta el fin de sus días. Ascendido a comisario anarquista, encargado de velar porque el ideario del movimiento se cumpliese entre las filas de milicianos, tuvo que pelear para que la paga de los soldados rasos no fuese inferior a la los oficiales como él, perdiendo en el intento en una votación en la que fue el único oficial que se opuso a este reparto desigual. Recuerdo su carácter, difícil en ocasiones, y le imagino cuando se enfrentó a un mando comunista que le ordenó ir a cargar leña. Él le dijo que la recogiese por sus propios medios, que no obedecía órdenes de nadie. Esta sugerencia no fue tenida en cuenta, y fue obligado por las armas a hacerlo, pero lo hizo a su manera -ay, Emilio, tuviste suerte de no ser fusilado- trayendo ramas minúsculas en cada viaje ante el estupor y la irritación del superior. Contaba mi bisabuelo también horrores de la guerra de trincheras, como una ocasión en la que un miliciano anarquista cayó preso y fue torturado en la trinchera del adversario, desde la que retransmitieron por megafonía sus gritos para que fuesen oídos por sus compañeros. Casualidades del terror, posteriormente un guardia civil sufrió la misma suerte, fue capturado y recibió el mismo trato. Esta violencia sin límites que hace de la guerra la destructora de mundos caló hondo en su corazón; le parecían abominables estas prácticas, no podía soportar ver sufrir de esa manera a un hombre indefenso, aunque fuese su enemigo, con toda seguridad a causa de haber sido víctima muchos años atrás.

Teresa, su mujer, junto a su hija (mi abuela) nacida en el primer año del conflicto, viaja a Teresa -valga la redundancia-, huyendo de los intensos bombardeos a los que era sometida la zona marítima de Valencia. Emilio, viendo como el frente avanzaba hacia Bejís, y sabiendo que su familia se encontraba cerca, se desplaza andando desde el frente de Teruel hasta allá para decirle que se marche ya que el peligro es inminente, tras lo cual, vuelve a la batalla. Mi bisabuela, previendo el desenlace de la guerra y temerosa de que cometiese alguna locura final, inicia un viaje a ciegas para buscarlo, encontrándolo finalmente en Extremadura, tras viajar junto a otra mujer en camiones y otros vehículos militares, famélicas y viviendo todo tipo de situaciones dolorosas. Él, junto a sus compañeros, monta en un tren que funciona a duras penas, con la intención de regresar a Valencia desde tierras extremeñas, donde les sorprende el fin de la guerra. En La Mancha, el tren es detenido por fascistas italianos, ante lo cual, todos los anarquistas se apean para ofrecer la última resistencia, siendo todos abatidos a tiros salvo Emilio, que busca su pistola desesperado entre sus pertenencias sin saber que su mujer la había arrojado horas antes a la vía. Tras esto, la pareja es arrestada, pero por azares del destino y destellos inesperados de escrúpulos, el oficial italiano al mando ordena que duerman solos en una habitación de la estación y que sean protegidos, salvándolos de lo que podría haber sido la perdición de ambos si hubiesen sido puestos en manos del resto de la tropa. Ya en Valencia, la suerte vuelve a ponerse de su lado cuando andando hacia el Cabanyal desde la Estación del Norte, un guardia civil, de los muchos encargados de llevar a los derrotados al campo de concentración de la plaza de toros, les da el alto, les pide y la documentación y le dice a Emilio que vaya a casa a dejar a su mujer y que se presente al día siguiente en la plaza, apiadándose tal vez de ellos al ver el estado en que se encontraban. Una vez en casa, se esconde durante un tiempo prudencial, para salir a la luz de nuevo y presenciar en qué se había convertido su mundo.

Trato de comprender qué sentiría mi bisabuelo entonces, pero no puedo. Durante la posguerra pasó todo tipo de penurias, siendo la principal el hambre, dificultad a la que de todos modos estaba acostumbrado desde que tenía uso de razón. Pese a estar marcado en el barrio por incidentes como su enfrentamiento con un cacique local que obligaba a todo el mundo a arrodillarse en las procesiones, negándose siempre a ello, o al hecho de no cantar jamás el cara al sol en el cine, nadie le delató nunca. Sé que nunca tuvo miedo a la muerte, tenía el arrojo de los desheredados, la entereza de un guerrero; pero creo que incluso pudo haberle echado un pulso intencionado a la parca. El universo que quiso ver nacer se había esfumado por gracia divina, y la posibilidad de desaparecer con él no debía parecerle demasiado amarga. El curso natural de los hechos le habría llevado a ser un cadáver en la vía de haber tenido su arma, o a haber muerto a tiros cargando a hombros a un compañero -tenía una fuerza descomunal- que había caído rendido mientras eran perseguidos en plena retirada. Pero la providencia, el azar, o la intervención de mi bisabuela en el primer caso lo impidieron.

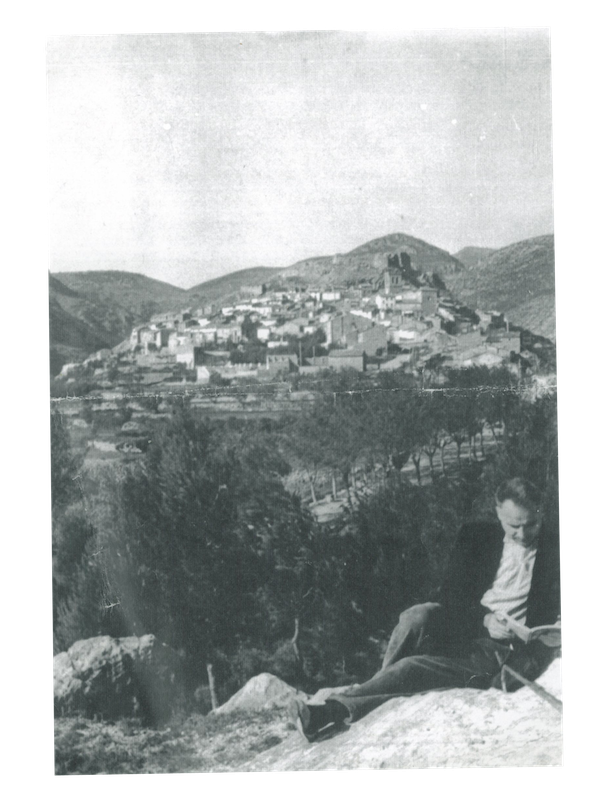

Mi bisabuelo era duro como una roca, un Hércules moderno. Siendo un anciano mantenía la costumbre de vivir la montaña como un animal salvaje más. Creo que entiendo su conexión con lo natural, y sé que para él era una forma de evadirse de las circunstancias que le habían obligado a vivir todos aquellos para los que un papel o un trozo de metal tiene más valor que un ser humano. Recorría sendas impracticables en solitario o en compañía de pastores por los alrededores de Bejís, donde compró una casa que sería su máxima ilusión en la vida; casa que conservamos y que es bella como un refugio en mitad de un huracán, y que me recuerda a tardes de verano y a tormentas deslizándose por la calzada de piedras cuesta abajo, hacia la plaza. Se bañaba en la cisterna del castillo del pueblo desnudo, ante el estupor del resto de habitantes que lo consideraban una persona extravagante. Se bañaba en pentalfa, como él decía, sinónimo de desnudo que más tarde averigüé que procedía de una revista homónima que trataba temas como el naturismo, nudismo o vegetarianismo. Llevaba a cabo dietas que le dejaban anémico, y nunca fue vegetariano en su juventud por ser demasiado pobre. Sentía un absoluto desprecio por lo que pensasen los demás de él; no le importaba su aspecto ni que considerasen sus ideas excéntricas o propias de un loco. Dio más de un disgusto a su familia, cuando teniendo más de ochenta y cinco años seguía haciendo estas excursiones. Se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las ocho de la noche, con los bocadillos que le había preparado mi bisabuela intactos porque según él, no había tenido tiempo para comer. Una vez no volvió a casa a la hora que debía llegar. La gente se empezó a preocupar, tenía más de setenta años, y la Sociedad de Cazadores del pueblo se movilizó para encontrarlo. Sin embargo, fue mi tía quien lo hizo, estaba sentado en el suelo en una de las carreteras que llegan al pueblo, semiinconsciente, con las piernas llenas de heridas y magulladuras y rodeado de moscas. Cuando le levantaron la camiseta para ducharlo descubrieron que tenía un hematoma que le recorría casi todo el tórax. No recordaba qué le había ocurrido. Como reconstruyeron más tarde, cayó desde una roca contra otra perdiendo la consciencia durante horas. Cuando abrió los ojos de nuevo, inexplicablemente, consiguió regresar. Días después, todavía sin haberse recuperado, anunció que iba a volver a por las gafas, bastón y tijeras que había perdido en el accidente. En efecto, las encontró. Aquellas tijeras eran muy importantes para él, con ellas marchaba a la montaña a recoger hierbas aromáticas, todavía recuerdo el olor a lavanda o tomillo, o las moras que tomaba de las zarzas entre las que caminaba, inmune al dolor de sus espinas. Entiendo el dolor que causaba su testarudez a mis abuelos que temían por que perdiese la vida tirado en medio de los árboles, pero sé que a él no le hubiese importado. De hecho creo que contaba con esa posibilidad.

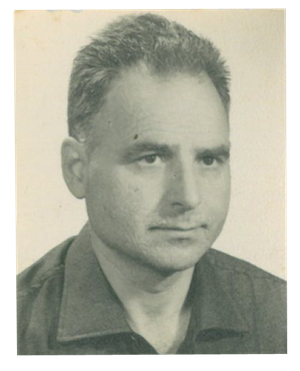

Mi bisabuelo tenía un corazón ambivalente: por una parte, de atleta, como le diagnosticó un medico -sus pulsaciones era muy bajas- y por otra, de amante. Quería a su familia más que a nada aunque a veces no supiese demostrarlo con sus hechos, o estos no fuesen entendidos como tal demostración. Era profundamente antisocial, las únicas personas a las que quería éramos nosotros. Jugaba mucho con mi hermana y conmigo, tenía fuerzas de sobra para perseguirnos con el bastón entre risas y algarabía. Era tan fuerte que le atropellaron tres veces en la última etapa de su vida, pero no pudieron con él: le partieron el cráneo, la mandíbula, y una costilla le perforó el pulmón que se le llenó de cuatro litros de líquido y solo se supo cuando mi abuela decidió hacerle pruebas, a pesar de que según él, estaba bien. Estos tres accidentes no fueron suficiente, y finalmente, se apagó en su casa del Cabanyal -ahora convertida en escombros para no sé qué ampliación absurda- apaciblemente mientras tomaba su got de llet (vaso de leche) antes de bajar a por el periódico. Por alguna clase de justicia poética, el único momento de su vida en el que no sufrió fue el último de todos.

Mi bisabuelo sabía un poco de esperanto que le enseñó su amigo y profesor del idioma, Paco Suno –suno es Sol en esperanto-; también leía todo lo que podía, pese a los traumas y dificultades que atravesó, no quiso resignarse a ser ignorante, y disfrutaba mucho con las obras de Jardiel Poncela. Me dice mi abuela que cuando era tremendamente miserable, se esforzaba en conseguir novelitas y revistas desfasadas con las que se entretenía. Mi bisabuelo decía que no entendía cómo podíamos decir que ahora en la actualidad había hambre, si los contenedores estaban a rebosar de comida, que en su época, en la basura no había nada. Se ponía furioso con los bocadillos de los que estaban repletas las papeleras de los colegios, tal vez recordando los granos de maíz que robaba y con los que alimentaba a su desnutrido aprendiz de ebanista de la posguerra cuando él no tenía nada que llevarse a la boca. Emilio, tu vida ha sido la materialización de una utopía, nadie habría dado un duro apostando a que llegarías a nonagenario. Así que las utopías son paradójicamente posibles, y eso es lo que tú me has enseñado. Algún día aprenderé esperanto, mientras tanto, esto es todo lo que sé decir: Adiaŭ Emilio.

Deja una respuesta