La lluvia repiqueteaba contra la ventana, y la vista del bosque se desdibujaba y parecía derretirse y parecía ser una imagen que oscila distorsionada en un televisor de tubo catódico. Le encantaban estas tormentas breves; especialmente si se producían después de comer sin previo aviso. Detestaba la meteorología, prefería cerrar los ojos e intuir, dejarse llevar por los sentidos y fundirse con la parte no humana de su entorno. Demasiado cemento, demasiados ladrillos, demasiada piedra artificial. Los árboles le parecían cautivos silenciosos rodeados por sus ornamentos-cárcel de metal pintado de verde, o en los parques donde los adolescentes herían sus cortezas para dejar constancia de un amor tan ingenuo como perecedero. Sentía compasión por los pájaros atrapados en jaulas, se paseaba a escondidas por el vecindario cuando la gente dormía y los liberaba de sus prisiones microscópicas y terribles; se entendía con los perros, y con los gatos, y con las ratas salvajes y domésticas, se cruzaba miradas desde el tejado de su casa con ellos y estos le devolvían el furor de lo salvaje atrapado en una carcasa cotidiana. Vivían entre humanos, pero no con ellos. Siempre había sentido una gran reverencia por lo esencial: la tierra, el agua, el viento y el resto de elementos conocidos y desconocidos por el homo sapiens; por la vida natural carente de humanidad. Desde que tenía uso de razón, había sido un extraño entre los suyos; huía en cuanto le era posible de cualquier masificación o reunión demasiado numerosa, no soportaba la estupidez arrogante de sus congéneres, siempre nerviosos y preocupados, sufriendo día tras día por motivos sin relevancia. Le gustaba pensar que había nacido en el cuerpo equivocado, una suerte de transexual interespecie.

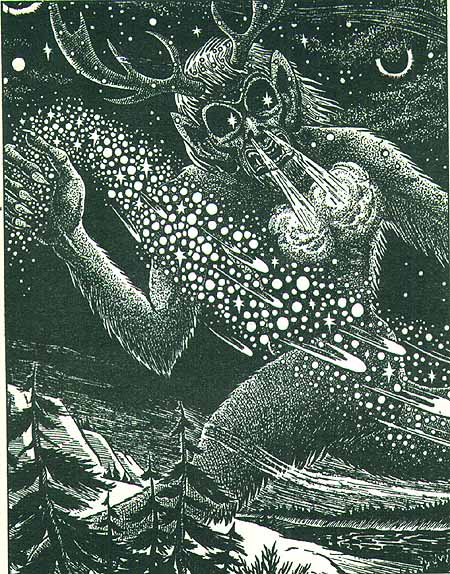

La tormenta amainó en pleno crepúsculo, y la llamada reapareció, firme y persistente, un in crescendo impetuoso que atronaba en sus sienes. A medida que la luz se hacía más rojiza, el halo que emitía la vida se hacía más visible. Realmente no podría jurar que el sentido que empleaba para percibir este fenómeno era la vista, de hecho, siendo estrictos, era algo parecido a una vibración lo que veía, un eco cambiante, un idioma secreto para la minoría humana. Había leído algo sobre la pulsión que impelía a algunas personas a adentrarse en la naturaleza para no volver, la llamada de lo salvaje, el Wendigo, el espíritu de lo atávico que desde su gestación equivocada le reclamaba.

Al caer la noche, abrió la ventana de su habitación artificial y fría y se encaramó al marco. Con las piernas flexionadas, aspiraba la brisa nocturna, olfateaba el rumor de las inmensas secuoyas y escuchaba la fricción melancólica de los grillos. No se molestó en dejar una carta de despedida, no le debía nada a nadie allí. Llevaba tiempo meditándolo, debía responder y aprender, regresar a donde quiera que le llevase el instinto, abandonar al fin el error de la civilización y reintegrarse en su verdadero medio. Con sigilo, como un depredador atento y esquivo, se deslizó por el tejado y se dejó caer sobre el césped húmedo. Todavía iba vestido, no quería llamar la atención en caso de ser descubierto. La llamada en su cerebro le sugería un claro rodeado de árboles que conocía, para llegar a él debía cruzar todo el pueblo. Al parecer, el hecho de haber tomado la decisión le había llenado de vigor, se sentía más capaz que nunca, más ágil, más fuerte, más conectado, más animal. La imagen del legendario hombre-lobo de las películas de ficción acudió a su cabeza. Pero él no era un licántropo, ni un lobo-hombre, ni un hombre-lobo. Lo único que sabía con certeza era lo que no era. Se agazapaba entre los vehículos aparcados, esclavos del Hombre sin alma; se arrastraba tras los contenedores, trepaba y se recreaba con el fulgor lunar, la hermana que vigilaba desde un espacio que soñaba con conocer. Desde lo alto del cartel de madera de una licorería vio llegar un coche patrulla de la policía. Los conocía bien, eran amigos de su padre. Por lo que pudo oír en sus radios, buscaban a un pobre desgraciado sospechoso de haber raptado a una niña. No iban demasiado desencaminados, sabía que ese tipo estaba corriendo a través del bosque, sentía quebrarse las pequeñas ramas de la maleza con que tropezaba en su escandalosa fuga. También sabía que era culpable, y sabía cuáles habían sido las atrocidades que había cometido. Pero el sufrimiento humano le resultaba completamente indiferente, tribulaciones de unos seres que perdieron demasiado atrás el vínculo, y se hallaban a la deriva hasta la extinción de su cancerígena especie. Ambos se encontraban de pie frente a la tienda, al parecer el desdichado había roto el escaparate para hacerse con algo de alcohol con el fin de ahogar su ridículo sentimiento de culpabilidad. Estaba a escasos metros de ellos, y sin embargo, era invisible a la atrofia sensorial de esos seres, a los que sentía cada vez más lejanos. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Sus músculos se tornaron duros y tensos, sus pupilas se dilataron hasta lo imposible y la noche se transformó en algo distinto, nítido y solemne. Sus brazos experimentaron una metamorfosis local, sus dedos adquirieron una mayor capacidad para separarse, y se hicieron más largos y resistentes. En su cabeza, poblada de un cabello largo, denso y rojizo, que se mezclaba con una barba espesa del mismo color, únicamente una palabra, un concepto prohibido, un pecado mortal: Mátalos. Se deshizo de la camisa que le aprisionaba, así como de los prejuicios de una cultura impuesta, y se puso en cuclillas, más cerca del borde del cartel sobresaliente. Quería que viesen al monstruo cotidiano, a aquel a quien creían conocer. La mirada de uno de ellos bastó para desencadenar la explosión. Únicamente pudo ver la silueta del hijo de un amigo, en la cual se engarzaban unos ojos extraídos de un cuento de fantasía. Antes de que su cerebro procesase la información, estaba en el suelo lleno de sangre, recibiendo golpe tras golpe. Trató de defenderse, su compañero yacía con el cuello roto a su lado; ni siquiera se enteró de qué ocurría. Trató de defenderse y fue en vano, lo último en lo que pensó antes de exhalar fue en su familia, y en que ojalá nunca se aclarasen las causas de su asesinato, no quería que supiesen qué horrores desconocidos convivían con ellas en el mundo.

No necesitaba comprobar si vivían, sabía que no era así. Corrió como un relámpago a través de la calle principal, mitad humano-mitad bestia, deshaciéndose a la fuerza de las últimas prendas que le oprimían y le recordaban su enfermedad. Corría como un diablo; desde los árboles de la linde del bosque que circundaba la población veía cómo le observaban seres extraños, a los que siempre había presentido pero nunca había visto. Permanecían inmóviles algunos, gigantescos, tan altos como dos hombres; otros corrían en paralelo con la cabeza girada hacia él y mirándole fijamente pero sin chocar contra ningún obstáculo; otros, diminutos, saltaban y se elevaban sobre las copas, y allí volaban y desaparecían. La noche era un espectáculo maravilloso de vida, una obra tan grandiosa como la mañana y el amanecer junto a un río perdido; como el atardecer desde una roca frente a un mar embravecido. Su carrera le alejaba de todo lo que había vivido, le llevaba directo hacía el paraíso, hacia la madre, hacia la redención. En aquel momento supo que era libre, uno con el cosmos, y allí se abría el claro, las puertas que le conducían hacia la identidad verdadera. Y allí frenó, y se encontró con su familia. Nunca volvió la vista atrás. La Manada contaba con un nuevo miembro, y con él, desaparecieron en la nada bajo la noche repleta de estrellas.

Deja una respuesta